《 2023年7月 室蘭本線撮り鉄 3日目(7月15日) 》

小樽「小樽市総合博物館」⇒千歳泊

数日前からこの日の天気予報は本降りの雨予報で、実際にそうなったから”通常の撮り鉄”は中止。(意味深

撮り鉄旅では朝練をやるから宿の朝ご飯を食べないことが多いけど、この日はゆっくりと食べられた。(・∀・)

この日の目的地は、小樽。

室蘭から道央道と札樽道経由で2時間程で行けるけど、先を急ぐ旅ではないから室蘭⇒洞爺⇒留寿都⇒京極⇒赤井川

⇒小樽という下道ルートを3時間程を掛けて行く。

洞爺まではETC休日料金(880→620円)の道央道を使ったけど。f(^-^;

このルートだと洞爺湖や後方羊蹄山など風光明媚な景色を見ながら走れる筈だけど、本降りの雨では見える筈もなく

……(ノД`)

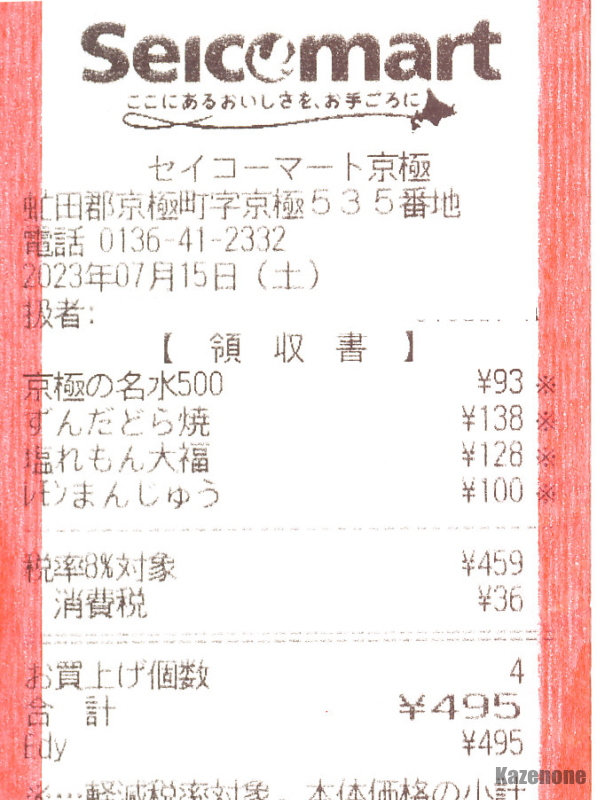

京極町のセコマでひと休み。

ここで前々からやってみたかった、”京極町のセコマで「京極の名水」を買う”を実行。(゚∀゚ )アヒャ

2020年の後方羊蹄山ガチ登山の時にやろうとしたのに行き忘れてしまったのを、やっと回収できた。(^^ゞ

まあ、「ふきだし公園」の湧水を京極の名水の空ボトルに詰めれば無料(笑)だけど、セイコーマート京極店で買うことに意義がある。(・∀・)

惜しいのは、後方羊蹄山とセコマ京極店が入った写真で証明できなかったこと。a(^-^;

この日の目的地は、小樽市手宮にある「小樽市総合博物館」。

ここの敷地は元国鉄手宮線手宮駅で、屋外の扇形機関庫や転車台は現役時代に使われていたものだし、屋外展示の鉄道車両が乗っている線路も当時のもの。

総合博物館を名乗っているだけに自動車や様々な科学分野、歴史関係の展示物もあるけど、多くの鉄道記念物や準鉄道記念物がある鉄道関係が圧倒的な存在感を示している。

自動車の展示館があったことに全く気づかなかったし……A(^◇^;

昼ご飯は、博物館の敷地内にある国鉄時代の客車を使ったカフェレストラン「ハルのち晴れ。」。

国鉄スハ43系客車(スハ43717)が客席、国鉄ワフ29000形貨車(ワフ29688)が厨房で、嘗てはイタリアンレストランが営業していたそうだけど2021年に閉店となり、2022年から今の店が営業をしている。

スハ43は座席やトイレなど改装されている部分もあるけど、窓や網棚、扇風機など現役当時の物も多く残っている。

カフェレストランなのに汁無し担々麺が( ゚Д゚)ウマーというネット口コミがあったけど、今は提供をしていなくて無難にポークカレーを注文。

味は普通に( ゚Д゚)ウマーだったけど、大きな平皿に盛られていたから掬いにくくて面倒だった。a(^-^;

この日の宿も手頃な宿がなかなか見つからず、ようやく決めたのは千歳の定宿。

決まらなかった原因は宿代で、シングルなのにじゃらんで15500円也。(゚_゚;)ゲゲッ

まあ、同じ千歳の駅から遠い平均グレードの宿でも20000円超えの値段を付けてるとこもあったから、ここは良心的だったのかな、と……a(^-^;

実は、苫小牧でもっと安い宿があったけど、翌日に石勝線へ深入りすることを考えていたから千歳に泊まる方が行き易かったのと、定宿を贔屓にしておきたかったので。(^^ゞ

千歳に泊まるとなれば、ここへ行くのは義務。(゚∀゚ )アヒャ

ここへ行きたいから千歳泊としたのもある……f(^-^;

SNSでのウケ狙いでお値段1100円也の期間限定まるごと桃タルトに手が伸び掛けたけど、直ぐ冷静になって自重した。

A(^◇^;

この日はNHK BSで利礼の番組があり、あつもりロールを( ゚Д゚)ウマーしながら視聴。

伊達公子さんが登った利尻山の天気が悪くて見栄えの良い映像でなかったせいか、礼文島をメインにした内容となっていたように思う。

番組タイトルでも礼文島が先に来てるし。a(^-^;

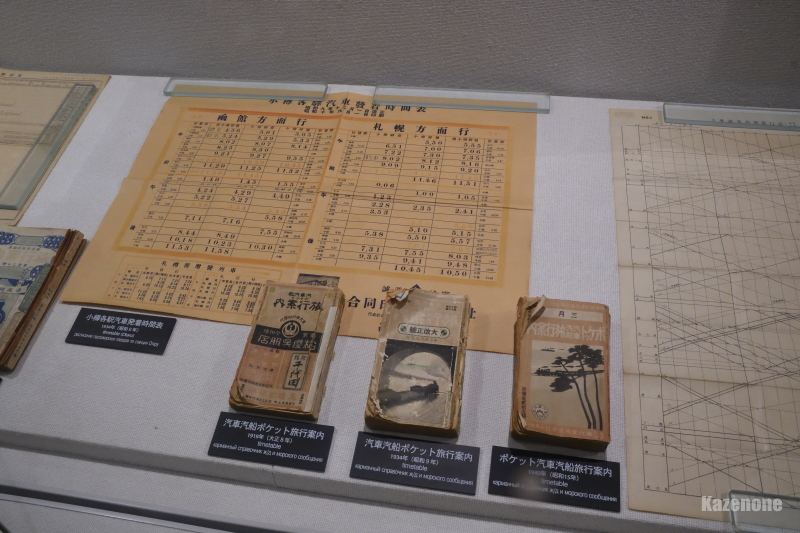

以下、この日撮った小樽市総合博物館の鉄道車両。

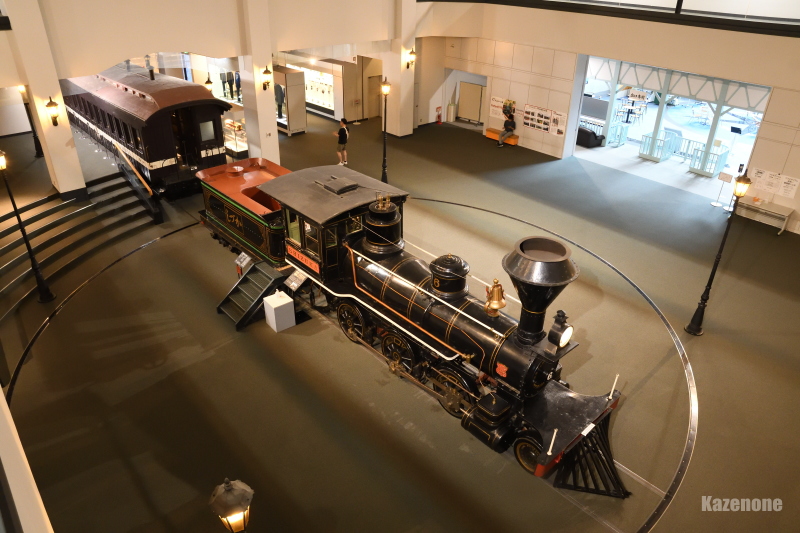

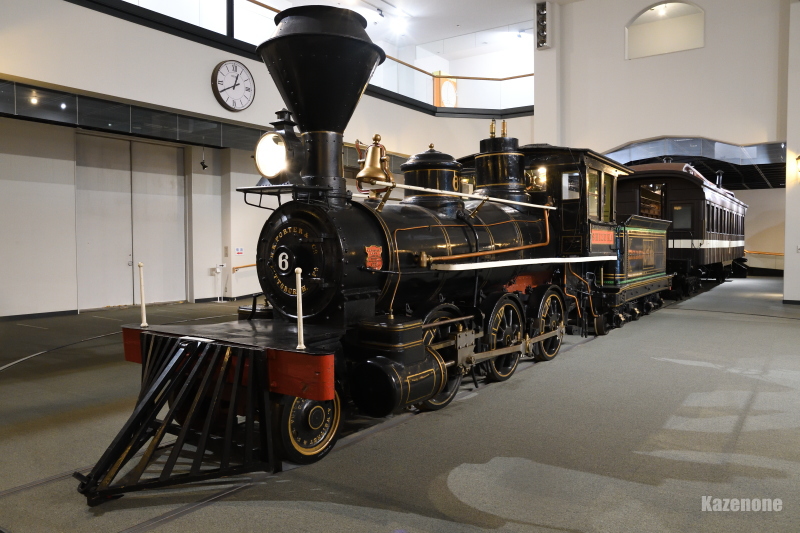

『 蒸気機関車 しづか号 』

『 い1客車 』

明治時代の北海道開拓で活躍した、蒸気機関車「しずか号」と1等客車「い1」。

共に鉄道記念物であり、博物館の中心となる場所で展示されている。

これら車両の詳細はWikipedia先生に任せる。a(^-^;

百数十年前にこれらの車両が走っていたことが想像し辛いけど、それだけ長い歴史を経ている車両ということか。(・_・ )

『 ED75形電気機関車 501号機 』

『 ED76形電気機関車 509号機 』

今回の旅でこの博物館へ行くことにした最大の理由は、国鉄北海道交流電化(※)の先兵として活躍したED75形電気機関車500番台(ED75 501)とED76形電気機関車500番台(ED76

509)を見ておく為。

(※)…1968年に小樽〜滝川駅間で北海道最初の電化開業した。

このうち、ED75 510号機は準鉄道記念物に指定されている機関車だけど、車内に搭載されているPCB(※)含有の電気機器を処分する必要があり、車体を残したまま電気機器を処分することが不可能と判断された為に解体されることとなった。

(ノД`)

(※)…ポリ塩化ビフェニールという化学物質の略称で、化学安定性や電気絶縁性に優れていることから変圧器などの電気機器の

絶縁油として広く使われていたが、人体への毒性が問題となって使用禁止となり、PCB含有機器はPCBを処理する為の法律で

定められた期限(2027年3月末)までに処分をすることが義務付けられている。

ED76には既に立入規制で近づくことが出来なかったけど、ED75には直ぐ側まで近づくことはできた。

σ(・_・)はこれらのED75やED76の現役時代に接する機会は無かったし、特別な思い入れも無いけど、偶々この時期に小樽へ行って見られる機会があって良かったと思う。(・_・

)

……尚、

博物館側は解体した部品や部位は可能な範囲で保存したいという意向があるとのことだから、車両前面のカットモデルのように機関車の雰囲気が分かる大きな範囲の保存ができることを願う。

……あと、

ED76は博物館2階の屋外デッキから車両全体の写真を撮れたらしい。f(^-^;

……そして、

車体は保存する方針になったらしい。( ゚д゚)

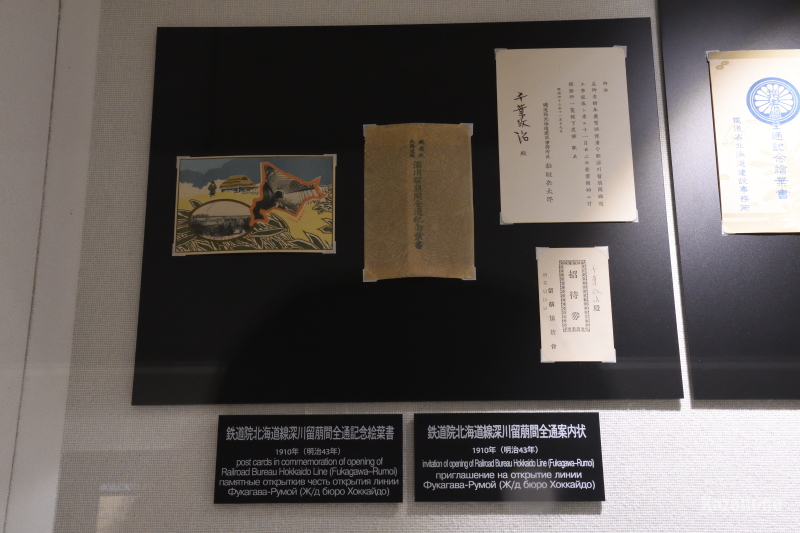

『 北海道鉄道開通起点 』

明治13年(1880年)に着工した北海道初の鉄道「官営幌内鉄道」の測量がこの地で始められたことを記念した碑で、北海道の鉄道がここから全道へと広がったと言ってもいい。

でも、この位置にゼロマイル(※)ポストが設けられたのかは不明。

(※)…イギリスの鉄道を模範として建設された為、距離表記はキロメートルではなくマイルとなっていた。

『 国鉄マニ30形客車 』

実は、ED75&76よりも前からこの博物館で見たかった車両があって、それがマニ30形客車。

その訳は、これが”アンタッチャブルな鉄道車両”だからであって、この客車の用途は日本の通貨紙幣の発行元である日本銀行本店から全国の支店へ発行紙幣を運ぶ現金輸送。

輸送品が”現ナマ”だから、この客車の運行ダイヤは極秘とされていたのは勿論のこと、国鉄発行の公式資料にこの車両が存在が明記されていなかったり、趣味の鉄道雑誌でも記事や写真を掲載しない(※)という、正にアンタッチャブルな存在だった。

(※)…ある時期に数度掲載されたが、国鉄や日銀などから掲載自粛要請があって掲載されなくなったとのこと。

輸送する現金は、下の写真にあるベージュ色の樹脂製箱に入れて運ばれていたとのこと。

一箱あたり1万円札で1億円分が入ると聞いたことがある。(゚∀゚ )

車両の前部と後部が荷物室で、中央部に鉄道公安官などの警備員が添乗する添乗室となっている。

添乗室には座席やトイレ、夜行運行時の仮眠ベッドとして開放A寝台相当の寝台が設置されていて、荷物室を監視するテレビモニターも設置されている。

詳細はWikipedia先生に任せるけど、車両全体に現金盗難を防ぐ装備が施されている。

ちなみに、現代の紙幣輸送は自動車の現金輸送車で行われているとのこと。

『 国鉄キハ03形気動車 』

キハ03形は、ある面ではDMV(※)のルーツと言えるレールバス。

(※)…デュアル・モード・ビークル(Dual Mode Vehicle)の略称で、30人乗り程度のマイクロバスに鉄道線路上を走行する為の鉄輪の走行装置を設けて、

鉄輪とタイヤを切り替えることで鉄道路線と自動車道路の両方を走行できるようにした車両。

JR北海道がローカル路線の地域事情対応と低コスト化を目指して開発を進めていたものの、諸事情から自社路線での導入を断念したが、

高知県の阿佐海岸鉄道で導入されることになり、2021年12月から運行が開始された。

運転台は鉄道車両のそれだけど、足元には変速機レバーにアクセル、クラッチペダルがあって、ここはバスのそれ。( ゚д゚)

国鉄赤字ローカル線のコスト低減に寄与することを期待されたけど、実運用面で多くの問題が発生したことから1968年までに使われなくなった。(´・ω・`)

その後、自動車バス用部材を多く活用した鉄道車両が国鉄やJRの赤字ローカル線から転じた第三セクター鉄道で運行していたり、阿佐海岸鉄道でDMVの運行されるようになっているけど、このキハ03が運行していた北海道では運行距離や自然環境、需要の波の差などで簡易的な鉄道車両で運行するのは難しいように思う。(・_・ )

……ちなみに、

阿佐海岸鉄道のDMVは事前に予約をしておけば乗り鉄・乗りバス(笑)が多く来そうな週末でも余裕で乗れるようだから、乗りに行ってみようかなと検討中。(^^ゞ

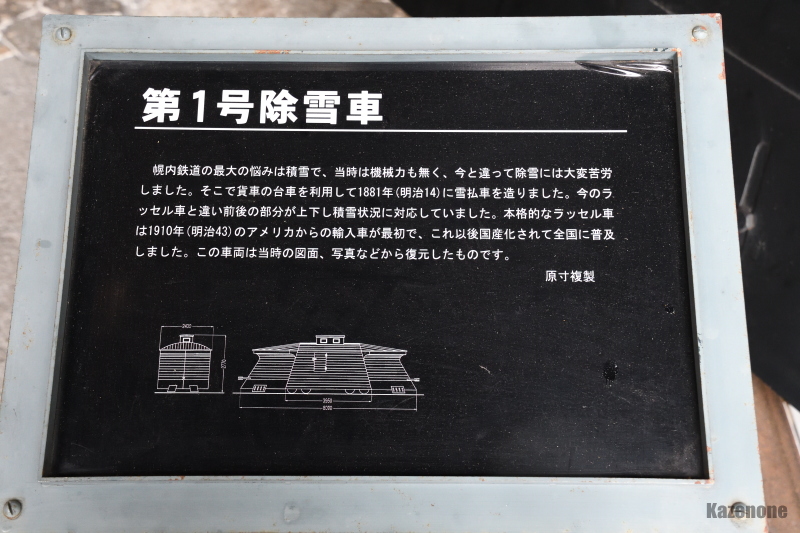

『 第1号除雪車 』

展示車両で、いちばん興味を惹いたのがこれ。(゚∀゚ )

積雪との接触面は金属板が張られているけど、木造車体だからDE15プッシュでこんな排雪をやったら直ぐにぶっ壊れるだろうな……A(^◇^;

ここは冬季に屋外展示をしていないけど、これを後述のアイアンホース号でプッシュして排雪するデモンストレーション運転をやってみて欲しいが、まあ無理だろうな……a(^-^;

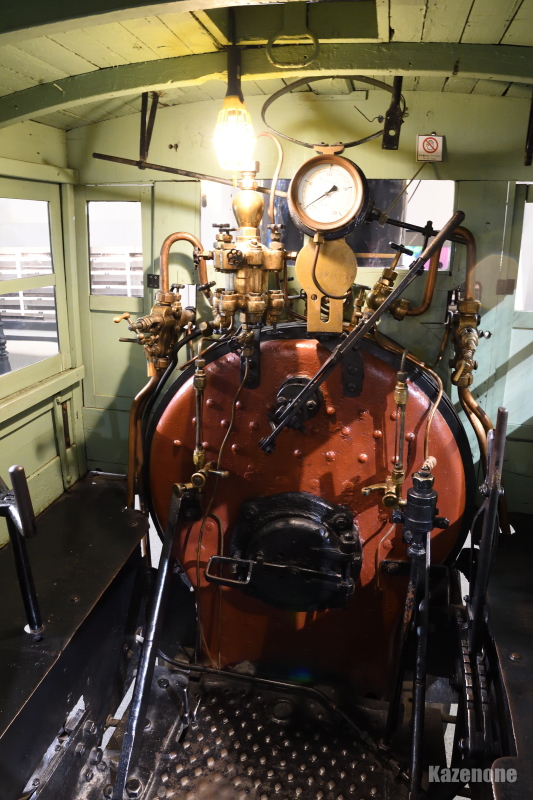

『 蒸気機関車 アイアンホース号 』

この博物館唯一の動体保存車両が、蒸気機関車「アイアンホース号」。

しづか号が製造されたのと同じメーカーであるポーター社で1909年に製造された。

長年、アメリカやグアテマラで農産物運搬や観光鉄道の牽引機として活躍していたけど、1995年に輸入されて1996年から博物館敷地内の約200mの区間で運行されている。

ボイラーは石炭ではなく重油燃焼式となっているけど、煙突や車輪周りから吹き出す蒸気は迫力充分。

2017年にボイラーの重大故障で運行継続ができなくなる危機も乗り越えて、製造から120年以上経った今も走り続けている。

官営幌内鉄道や北海道炭礦鉄道で使われていた客車や貨車を再現した車両に無料で乗車することが可能だったけど、

σ(・_・)は撮り鉄派だから乗車はしなかった。(^^ゞ

4日目(7月16日)のページを見てみる

-------------------------------------------------------------------------------------

Return to content-top Page -